by men's uno CN

2016-08-24

直到生命的最後一段光陰,David Bowie仍臥在病榻上寫著歌,世人不會相信,彼時的他已經和癌症病魔抗爭了18個月。David Bowie之所以被喚作巨人,並不只是因為他有「搖滾變色龍」之名,也因為他除了影響了如Nirvana、Radiohead、Suede及現世流行樂壇紅人Lady Gaga等等樂壇先鋒之外,他也給時裝界帶來了不可替代的影響力— Jean Paul Gaultier、Dries van Noten、Alexander McQueen這些響噹噹的時裝界大佬的名字,都在David Bowie的生平事蹟裡找過靈感。BBC更評價他為「史上最佳衣著人士」。他對設計師、藝術家和年青一代的時尚影響,則很大程度體現在他雌雄難辨的造型風格上。

然而,這個搖滾巨人的先鋒造型,從職業生涯的開始就遠不止於落在雌雄同體這樣的俗套裡。刻意切換的性別形象,還有他始終被猜疑的性取向,都成為他在這個話題之下飽滿的人格組成部分;而那些簡單一個「娘娘腔」的關鍵詞,則不足以修飾這個流行文化的巨人。早在1963年,David Bowie為自己的第一支樂隊拍攝的公關照中穿著英國公學式校服西裝,分明媚眼如絲,當時的他年僅16歲。1970年,專輯《The Man Who Sold the World》推出,封面上的Bowie側臥在美人榻上,長髮披肩,黑色皮靴和Michael Fish設計的紫色印花連衣裙,嫵媚之至,又俊美異常,有著不可名狀的第三性的性感。面對這種圖像,其本身是男或是女,都已不重要,他就如同一種圖騰崇拜的載體,不需要性別。

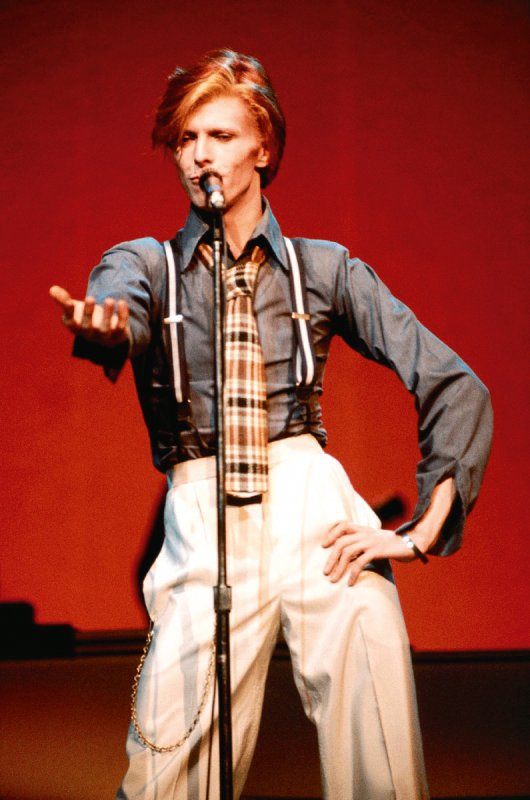

David Bowie模糊性別的衣著也許解救了一代掙扎在邊緣的年輕人,而在他本人的世界裡,風格沒有邊緣。在性解放運動的直接影響下,David Bowie於1972年創造出Ziggy Stardust這個身分。在Ziggy上台演出的各個場合上,他都以模糊的性別形象出現,誇張大耳環,海盜式的黑色眼罩,緊緊勒在頸上的纖細女式絲巾,各式各樣的大裙擺,連體褲,煙熏無眉眼妝,火紅的頭髮,映襯得英俊纖瘦的Bowie本人格外明艷。

70年代的歐美文化平平無奇,而他卻比任何時期更顯眼,因為他從未放棄這個時尚實驗—怎麼才能真正地做自己?一年後,David Bowie又在舞台上宣布Ziggy已死,也承認Ziggy並非自己的化身。然而在1973年和William S. Burroughs拍攝的合照中,他又以一身黑色皮質鎖骨鏈與黑色低胸裝,以及女式大敞口皮衣的造型出現。在這個站在William身旁的身影中,人們依然可以分辨出曾經那個Ziggy的影子。這張合照沖曬出來後被Bowie本人上色,他將自己的頭髮和長褲塗成了紅色,皮衣為綠色。而1973年也正是Glam Rock這一搖滾流派的高潮年。而著名的閃電妝同樣出現在1973年,這個標誌性的妝容將他蒼白的臉一分為二,成為了其音樂生涯裡最為人熟知的造型,代表著David Bowie超前的藝術天賦,也將他推向視覺神壇的中央。

搖滾音樂曾是男性特權,代表著男性陽剛的一面,因此Glam Rock中男性樂手的野性、嫵媚及性感的打扮,在70年代極受爭議,David Bowie作為領頭人被嘲弄、質疑、威脅早已成為日常,但他從未因此停下來,反而變本加厲地挖掘性別的潛能。他結合了亞洲佛學文化、日本藝妓風格、美國西部牛仔文化、西歐超現實主義和自己的狂野幻想,將男性身體裡的嫵媚一面和男性渴望被讚美的心理培育成形,與Alexander McQueen、山本寬齋等設計師合作,在自己身上加以濃妝、閃閃亮片、喱士、哥德風格、古怪的輪廓、強大視覺衝擊力的撞色組合,打破了傳統印象裡對搖滾(甚至是社會)的男性生殖崇拜,將Glam Rock帶到所有人的身邊,這是Bowie推倒的又一堵柏林牆。

雖然Bowie堅決否認電影《Velvet Goldmine》的劇本是以他為原型創作出來的,但電影的傳記性質和故事線都十分明確地暗示了Bowie與Iggy Pop的同居曖昧關係,甚至Velvet Goldmine這個名字也來源於Bowie同名歌曲,要說這部電影與他本人毫無關聯,實在牽強。電影《Velvet Goldmine》中的一幕,受當時流行文化影響的街頭年輕人說道:「我喜歡男孩子,也喜歡女孩子,他們有甚麼區別呢?事實是,我愛的是人類的美,和性別毫無關係。」這部電影早已成為雙性人、雙性戀、同性戀和性別模糊者的生存法則和心靈庇護所,成為他們在主流價值觀社會中生存的慰藉。

然而,David Bowie絕非擁有模糊性別意識和刻板影響思維的第一人,也絕非是做到將模糊性別完完全全體現在外在的第一人,但他卻在有意無意中,將這種意識藉由音樂和表演廣泛傳播,讓所有人,尤其是內向而不善於表達自我的年輕人獲得突破桎梏的勇氣。本港著名DJ梁兆輝在其悼文《天降黑星,寶兒轉世》中回憶David Bowie,提到:「曾幾何時,我們都很害怕那個與人有異的自己。昨天和明哥(黃耀明)談起Bowie才發現,我們有個共通點,原來在徹底愛上和信奉Bowie之前,我們都曾經暗暗恐懼過Bowie,因為他是史無前例最高調和最不知恥的邪牌、乸型和異端,他的出現,反照和暴露那個我們曾企圖掩飾和壓抑的自己。」Pulp樂隊主唱Jarvis Cocker也在悼詞中寫道:「Bowie是一把將異類聚於其下的雨傘,讓傘下的我們知道,不一樣也不打緊。」

David Bowie的離世對樂迷和熱愛他的人來說是個痛擊,令人難以接受。英國著名科幻作家Neil Gaiman在其官網撰寫了一篇以David Bowie為原型的科幻小說《The Return of the Thin White Duke》作為紀念。The Thin White Duke是Bowie另一代稱,源自其專輯《Station to Station》。故事是這樣發生的,The Thin White Duke是一位統治世界的神,由於厭倦了不死之身,回到凡間,化名Ziggy,開始以音樂的方式治理世界。也許David Bowie,這個對性別意識的認知超越了世間固有觀念並堅持以自己的方式影響後人的巨星,只是又回到了他本就屬於的地方。傳奇不會停止,願靈魂安息。

TEXT / ECHO LIN

Tags