Vacheron Constantin江詩丹頓:270年傳奇故事(一)

鐘錶學與天文學相輔相成,兩者之演變反映古今社會進步。江詩丹頓是世上歷史最為悠久的鐘錶品牌,其故事和出品見證社會變遷,至今仍不斷實現各項技術突破,表現了人類力求進步、精益求精之優點,成為現代鐘錶業傳奇。至於這個傳奇是從何開始?故事要從15世紀歐洲說起。

1500s-改革派傳統

瑞士日內瓦是甚麼時候成為現代製錶業搖籃?原來瑞士製錶業背後有個故事。從前西歐人多數信奉天主教,書籍並不流通,當地人只能從神職人員口中學習宗教書籍內容,按教義循規蹈矩生活。事情到了15世紀開始出現變化。德國發明家古騰堡(Johannes Gutenberg)於1455年發明鉛板活字印刷術,大幅降低製書時間和成本,促使知識逐漸普及,間接帶動西歐宗教改革運動萌芽。

時至16世紀,德國紐倫堡和奧古斯堡,以及法國巴黎和盧瓦等城市作為西歐經貿重鎮,吸引不少獨立製錶匠及廠房進駐。那時候的法國和德國的製錶技術比瑞士先進,後者當時更著重於研究天文學及授時概念。彼時德法宗教改革家群雄並起,牽起革命運動,引來社會轉變。這些工匠除了擁有一門手藝,他們還屬知識份子,掌握精湛工藝及精確運算知識,部份人更推祟宗教改革家提倡的社會倫理價值,視工作為人生使命和社會責任。這些價值傳承至今,成為現代製錶業力求完美之專業精神。

法裔神學家、牧師兼改革家John Calvin受日內瓦政府邀請入主,推行宗教改革,吸納鄰國工匠。1541年,John Calvin頒令禁止市民佩戴裝飾和珠寶,市內商店也不能陳列珠寶配飾;而由於鐘錶具備實用功能,故仍能於市面流通和使用。許多身處日內瓦的珠寶工匠便轉而製作鐘錶,將優秀金工及珠寶鑲飾技術用於製錶,無意中聯同鐘錶工匠和其他「閣樓工匠」推動了日內瓦製錶工業發展。

源於鐘錶山谷

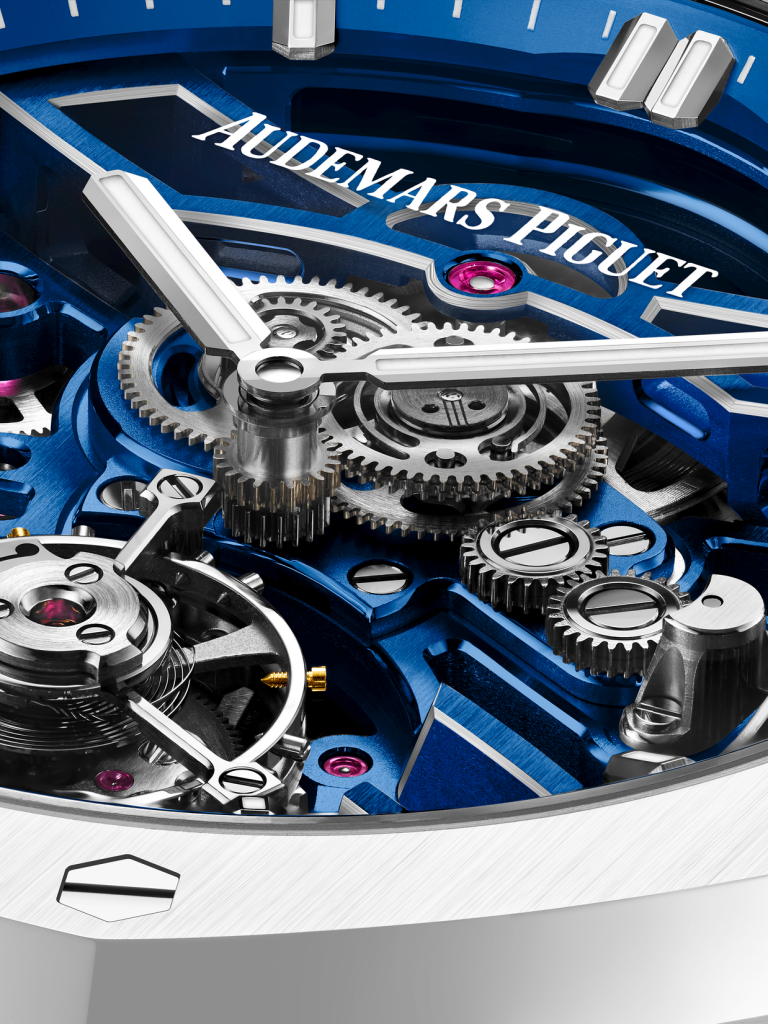

這時候日內瓦製錶工業尚未成形,大部份製錶匠仍以獨立身份謀生。隨著越來越多工匠到日內瓦尋求庇護,同業之間的競爭越趨劇烈,陸續有工匠遷居Jura山脈一帶城鎮。

Jura山脈位於瑞士和法國邊境,面積覆蓋日內瓦湖西北一帶,橫跨日內瓦至巴塞爾。當地居民本以務農為生,收入有限,入冬後缺乏農作物收成而生活拮据,是以他們還會學習其他手藝如打鐵和紡織等謀生。至製錶工業興起,製作鐘錶零件所須工具不多,很快便成為當地的新興行業,農民轉而製作和販賣鐘錶零件來渡過漫漫寒冬。隨著越來越多工匠聚居Jura山脈一帶,城鎮之間的分工越見分明。日內瓦製錶匠專注加工和銷售,而Jura山脈一帶工匠則負責生產零件,製錶工業之雛型開始成形。Jura山脈便成為瑞士鐘錶品牌、鐘錶零件及機芯製造商和測試機構發源地,孕育現代製錶傳奇。

1755年傳奇誕生

日內瓦在John Calvin管治下成為新教徒的「羅馬」,憑藉獨特的地理環境及社會因素成為經濟、商貿和文化輸紐,連繫德國與地中海歐洲國家。日內瓦至Jura山脈一帶城鎮則逐漸發展成「鐘錶山谷」(WatchValley)。根據18世紀法文百科全書《Diderot and d’Alembert’s Encyclopédie》,18世紀日內瓦製錶業蓬勃,製錶廠房林立,約有五分之一人口從事製錶業。

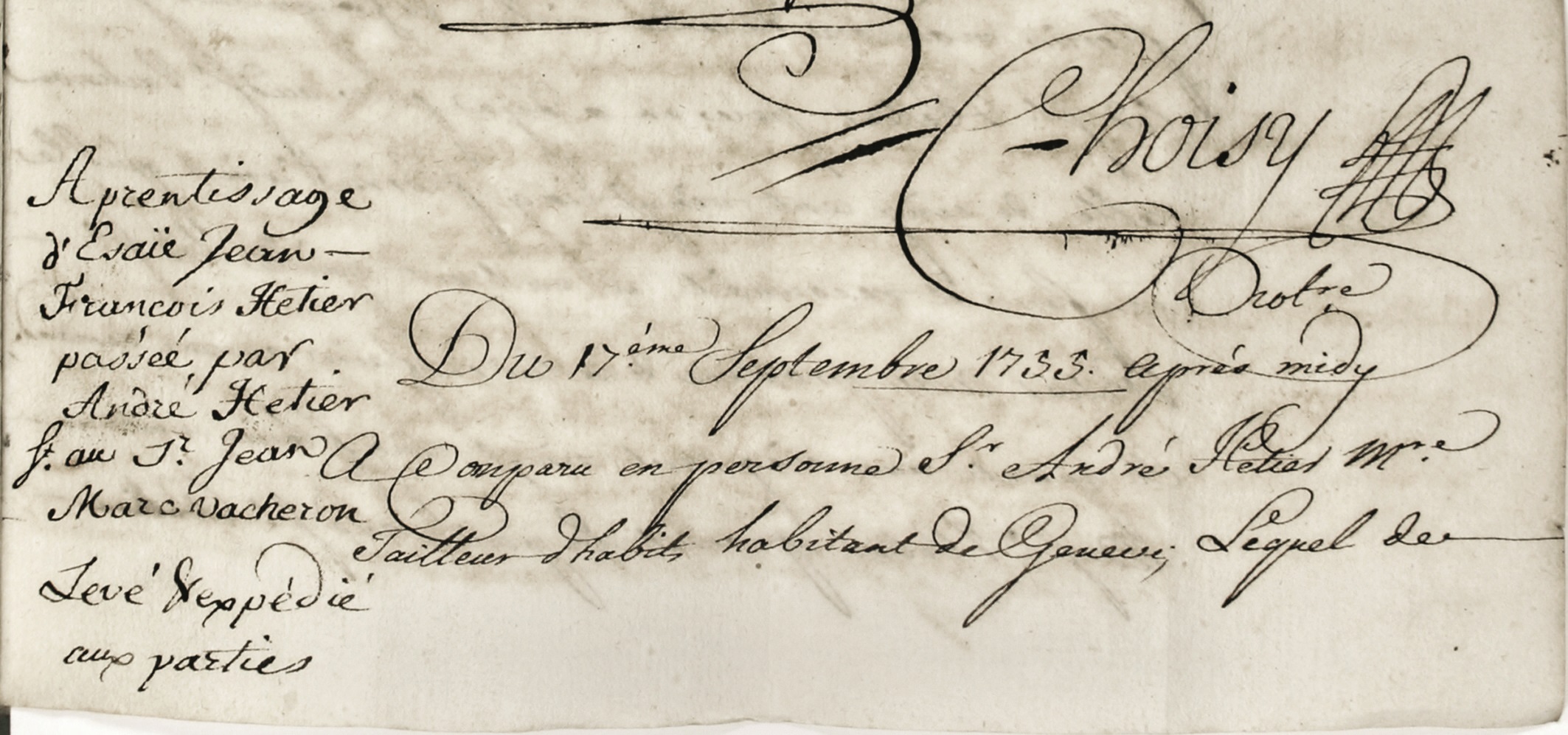

Jean-Marc Vacheron在日內瓦出生,長大後成為製錶師。他與啓蒙時代哲學家盧梭和伏爾泰是為好友,醉心哲學和製錶。1755年,他當時只有24歲,便與學徒簽下合約傳授製錶工藝,而二人所簽署的合約便成為江詩丹頓的創始證明,展開往後江詩丹頓超過270年歷史。

他的兒子Abraham Vacheron於1785年接管廠房,渡過日後法國大革命及法國督政府(Directoire)進駐日內瓦之動盪時期。

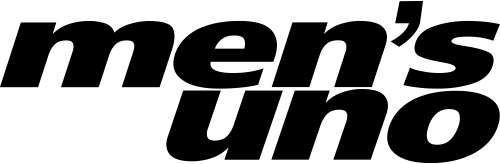

1800s-科學革命

於1810年,第三代繼承人Jacques Barthélémi Vacheron接管製錶廠房,旗下出品更分銷法國和意大利。19世紀初歐洲各國分別經歷重大社會變化,著重科學與工業發展。廠房在Jacques Barthélémi Vacheron管理下精益求精,不斷提升製錶技術,製作複雜功能鐘錶。複雜功能是指除時間顯示功能以外的附加功能。19世紀初,廠房就成功製作出刻鐘報時問錶(Quarter Repeater),反映廠房當時就掌握了製作複雜鳴響鐘錶的技術。

Jacques Barthélémi Vacheron與商人François Constantin相遇,二人將廠房正名為Vacheron et Constantin。他們以製作複雜功能鐘錶為樂趣,而Constantin著重周遊列國經營生意,開發新興市場,是成功的商人。一次他前往意大利都靈公幹期間寫信給Vacheron道:「悉力以赴,精益求精。」(Faire mieux si possible, ce qui est toujours possible.)。這句說話反映倆人經營理念,也成為品牌至今之座右銘。

19世紀,江詩丹頓走向現代化,僱用製錶工程師Georges Auguste Leschot研發製錶儀器,提升生產質素。1839年,Leschot運用比例繪圖儀(Pantograph)製作腕錶零件,引領技術革命。這部儀器的主要功用在於它能準確縮放和繪製不同形狀圖案,工匠通過以上技術便能批量製作形狀和尺寸統一的零件。這部儀器在1844年榮獲Prix de la Rive 大獎,被喻為當時對日內瓦工業最有價值之發明。19世紀中期,瑞士工業急劇發展,人口急速增長,國內紡織業、機械工業和化工產業發展興盛,水力發電廠和鐵路相繼落成,瑞士亦由從前的農業國家轉型為工業國家。

1900s-米蘭世界博覽會

踏入20世紀,江詩丹頓顧客涵蓋歐洲皇室貴族成員。1906年,江詩丹頓於日內瓦開設首家專賣店,並在同年參與意大利米蘭世界博覽會,展出景泰藍陀錶,榮獲世界博覽會大獎。這枚黃金陀錶以掐絲琺瑯工藝飾有薊花圖案,配雙色鍍銀扭索紋錶盤,展現日內瓦傳統製錶工藝精髓。

當時正值第二次工業革命,1906年意大利米蘭世界博覽會以鐵路為主題,慶祝連接瑞士布里格(Brig)及意大利北部多莫多索拉(Domodossola)的鐵路隧道Simplon Tunnel落成。這條隊道全長19公里,途經布里格鎮Divedro山谷。這是阿爾卑斯山最美麗的山隘,沿途可觀賞美麗景緻。

瑞士製錶工業技術突飛猛進,鐘錶品牌開始以提升機芯精準度為依歸製錶。江詩丹頓推出首批Chronomètre Royal陀錶,提升時計堅固度、可靠度和準確度。這些時計在極端環境下也能如常使用,是為重大技術突破。1910年代,時計用家開始著眼於時計的實用功能,腕錶亦在這個時期開始成為主流,機芯尺寸也越趨精巧。

在1914至1915年間,江詩丹頓成功製作一枚尺寸極為精巧的長形機芯Le Tuyau(意指「管道」)。這款機芯長26mm、闊6.5mm,是長矩形機芯的前身,形狀狹長,搭載於一枚由印度The Maharaja of Patiala大君定製的女裝腕錶之中。這枚腕錶如同手鈪,由黃金及鑽石鑄造,錶殼經過鏤空和鐫刻處理,方便讀時,形狀款式獨一無二。

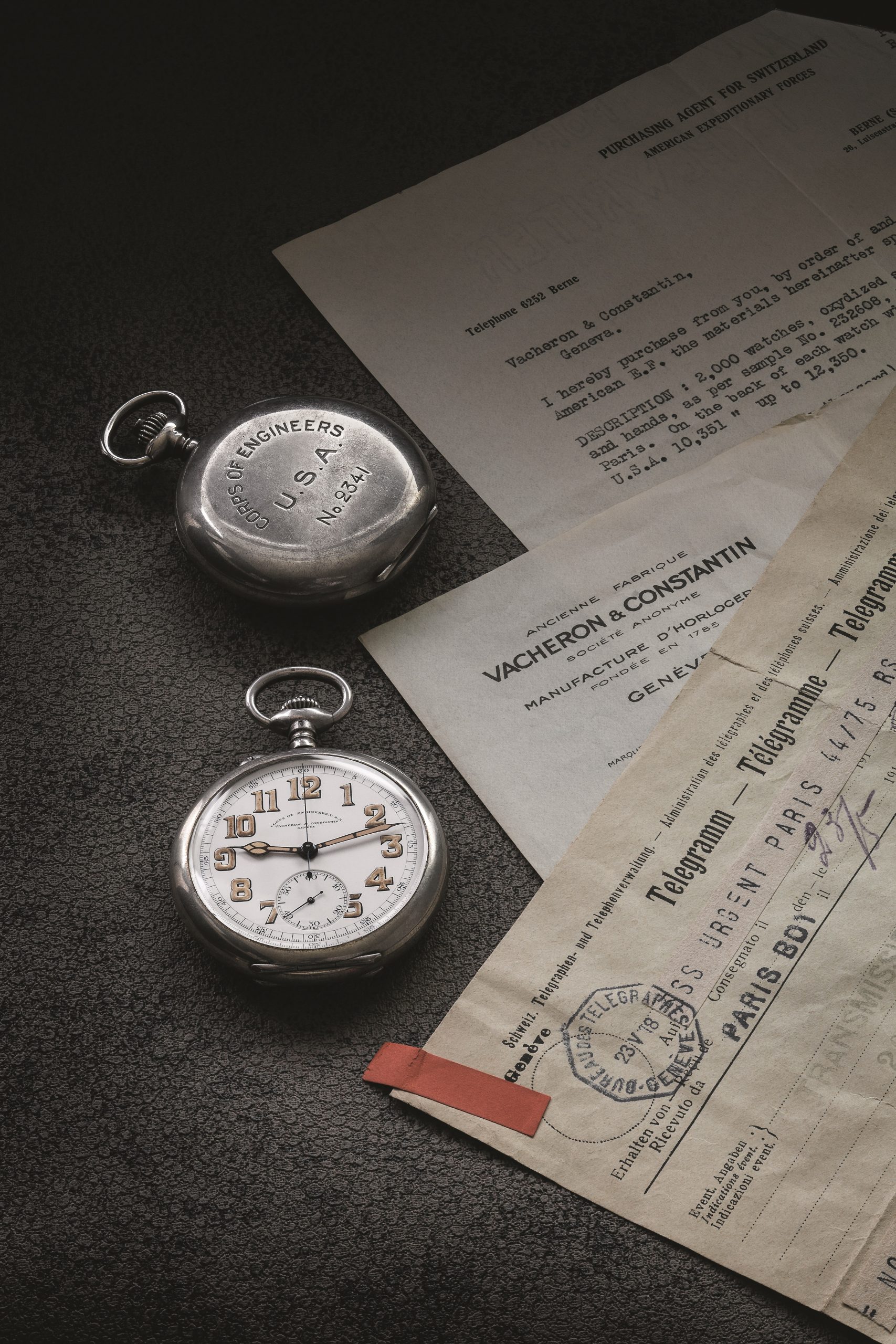

1910s-向世界出發

國家邁向工業化,西歐居民生活變得比以往富裕;伴隨跨境鐵路落成,遠洋遊輪服務普及,20世紀初發達國家中產階層及權貴熱愛跨國遠游,探索東方、遠東、埃及和非洲等尚未發展的工業地區,如同新興潮流。江詩丹頓的足跡開始遍佈世界不同地域,時計款式也融入各地傳統及世代特色。

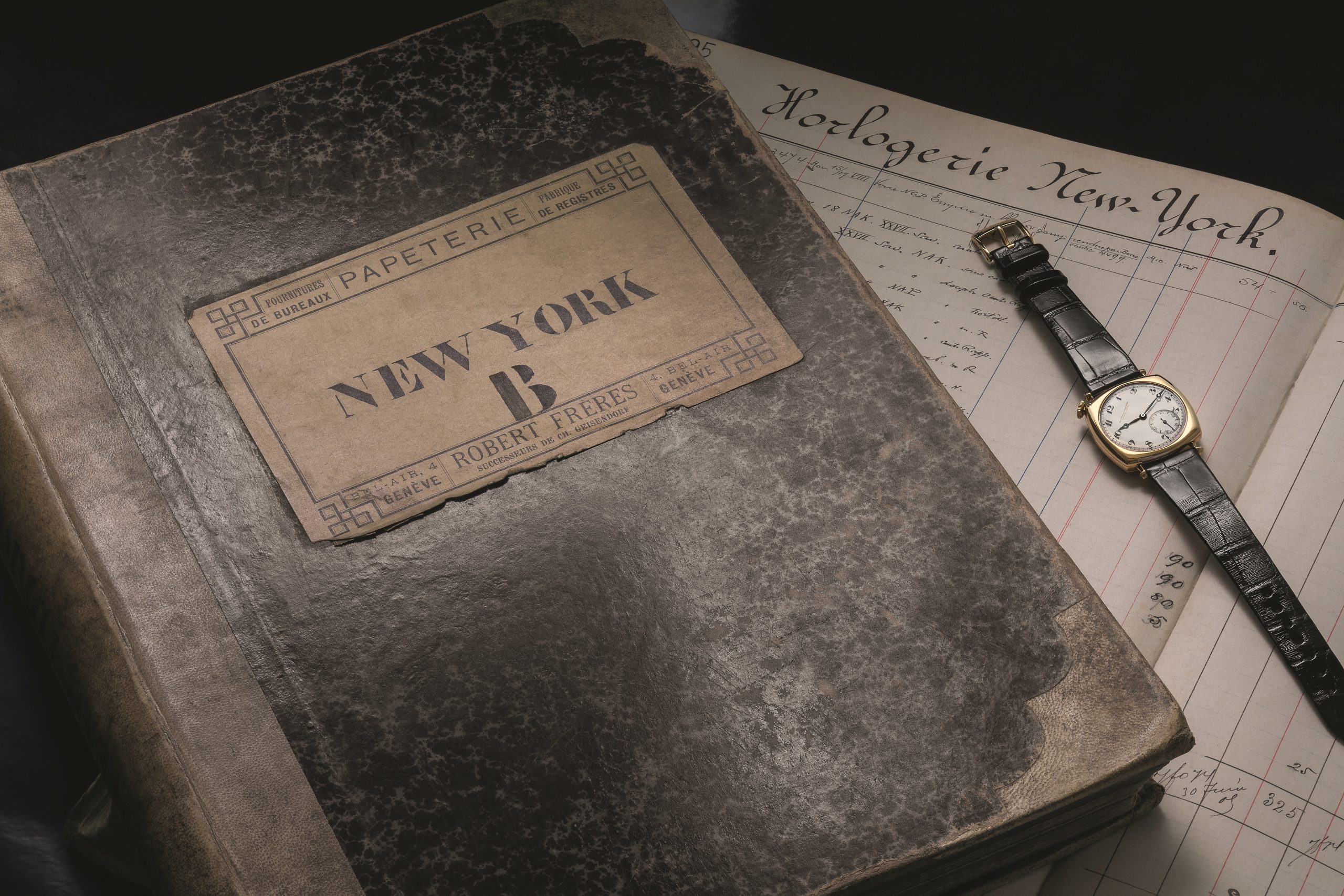

1910至20年代,美國經濟承接工業生產帶來的好處而欣欣向榮,加上其社會狀況亦比其他地區穩定,不少工業大亨成為高級鐘錶的收藏家之餘,時計款式也受當時工業產品啓發而有所變化。1918年,美國Packard汽車公司創辦人James Ward Packard委託江詩丹頓製作一枚20K黃金刻鐘及半刻鐘問的報時陀錶。

二十世紀初美國經濟起飛, 腕錶設計著重收藏價值之餘, 亦注入獨特創新的功能。

踏入1920咆哮年代,江詩丹頓更在美國秘密推出American 1921腕錶。這款腕錶於1921年面世,屬早期男裝腕錶,專為汽車司機而設,以方型錶殼搭載向左或右傾斜45度之錶盤,並在12時位置設置錶冠,方便手握呔盤也能輕鬆讀時,功能和款式反映時代改變。

在世界另一邊廂,部份瑞士裔埃及僑民於1929年向埃及國王弗阿德一世送贈一枚複雜功能陀錶。這枚陀錶集多項複雜功能於一身,運用18K黃金鑄造,經過琺瑯工藝裝飾而成,配備三問報時、大自鳴和小自鳴功能,內設三個音簧和音錘,輔設追針計時、萬年曆及月相顯示功能,是為現代超級複雜功能機械錶的前身。

1930s-與「世界時之父」聯手

當穿越世界不同時區成為常態,如何運算和適應時差便成為鐵路公司、飛行人員和其他遠行工幹人士的一大難題。世界時概念在1884年被人提出,至1931年才有瑞士製錶師 Louis Cottier研發出世界首款世界時機芯。

Louis Cottier是瑞士製錶師,其父親是製錶匠兼發明家Emmanuel Cottier。Emmanuel於1885年引入世界時間裝置,顯示世界24個時區時間,而他的兒子Louis Cottier受到父親熏陶而入讀日內瓦鐘錶學校,成為製錶師。Louis Cottier曾為不同錶廠打工,擅長製作陀錶、座檯鐘和腕錶,1931年完善Emmanual世間時機制,並在1932年發表了一枚與江詩丹頓合作研發的世界時陀錶。

江詩丹頓是最早投入製作世界時鐘錶的品牌之一。這款世界時陀錶是世界首款能顯示31個世界主要城市時間的陀錶(編號3372),內設中央時間顯示盤、24小時刻度圈和31個世界主要城市名字外圈,外圈隨走時運轉,用家對應城市名字及24小時刻度即可知悉世界不同地區時間。這個功能也反映先進國家的通訊及交通模式之急速轉變。

複雜功能腕錶經典

20世紀中期,江詩丹頓運用不同物料及技術製作複雜功能時計。1930年代至1950年代期間,製錶工業技術突飛猛進,各大品牌開始運用不同方法提升時計實用性能和精準度。例如精鋼腕錶和自動機械在這段時期逐漸普及,功能也越來越豐富,是此二、三十年間製錶潮流的主要轉變。江詩丹頓在這個時候出產的時計也屬經典。

以現代眼光來看,Don Pancho腕錶是當時複雜功能腕錶代表作。1935年,江詩丹頓接受委託製作一枚複雜功能腕錶,耗時四年時間完成,配備黃金酒桶形錶殼,搭載手動機芯,提供低音三問報時、逆跳日曆顯示、中央時分顯示、以及同軸星期小秒顯示功能。腕錶中央設有逆跳日曆指針,配半圓形日曆刻度圈指示日期,相信是同類型腕錶的首創款式。

1940年,品牌出產另一款複雜功能時計:超薄三問報時腕錶編號4261。這款腕錶配備三問報時複雜功能,而機芯厚度還突破記錄,僅厚3.2毫米,搭載於厚5.25毫米的錶殼之中,尺寸非常精巧纖細,配水滴形錶耳,是當時製錶技術創舉,限量出產40枚。自此多款複雜功能時計相繼面世,例如1948年由Guy de Boisrouvray伯爵收藏的18K金三問報時萬年曆雙秒追針單計時陀錶、以及1955年搭載有超薄機芯1003和導柱輪的黃金計時碼錶,印證製錶技術與潮流演變。